PRODUCTS

-

8祝ぐ

Auspicious 8 -

Frill

Frill -

おぼろ

Oboro -

きよみず

Kiyomizu -

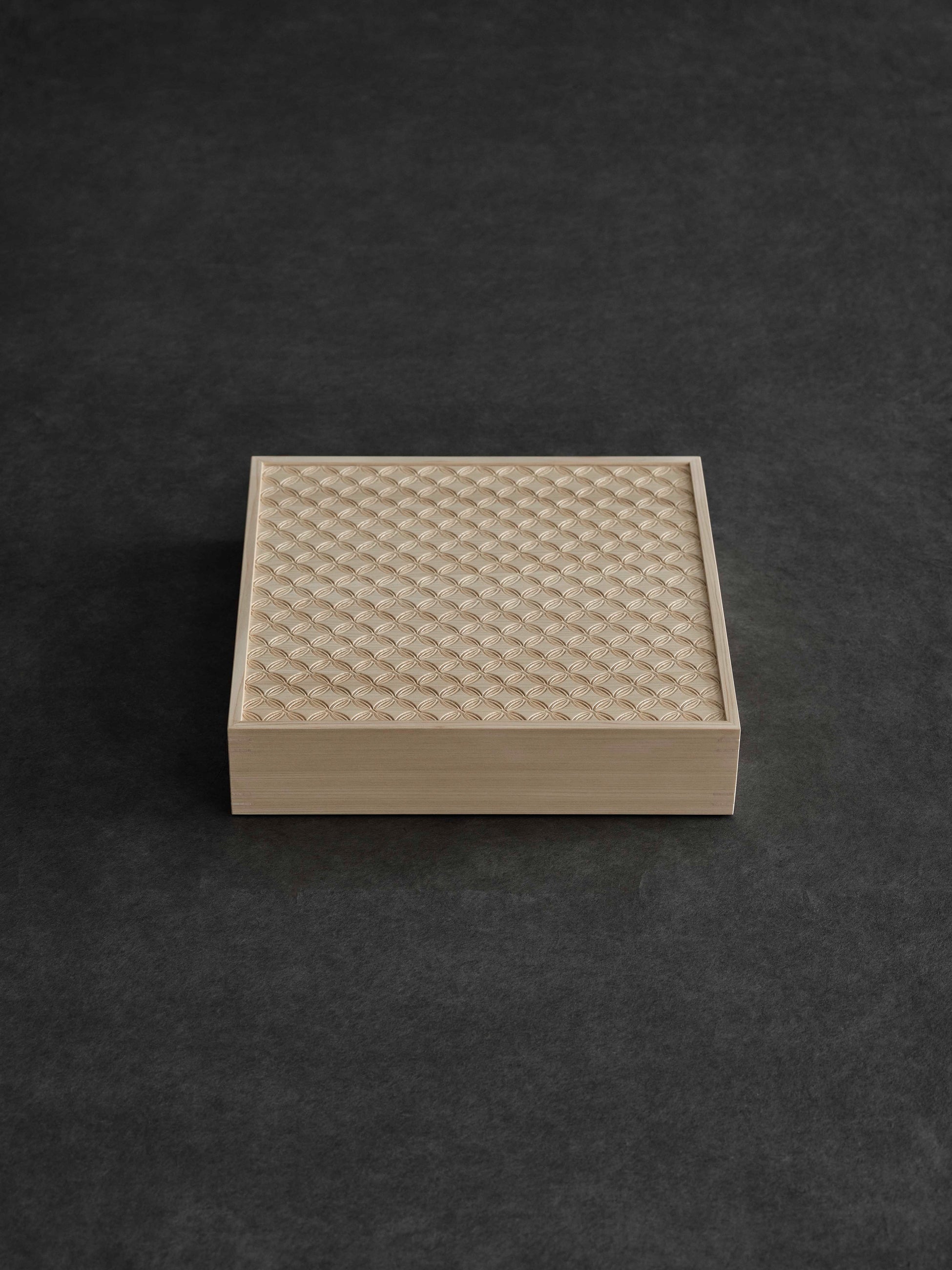

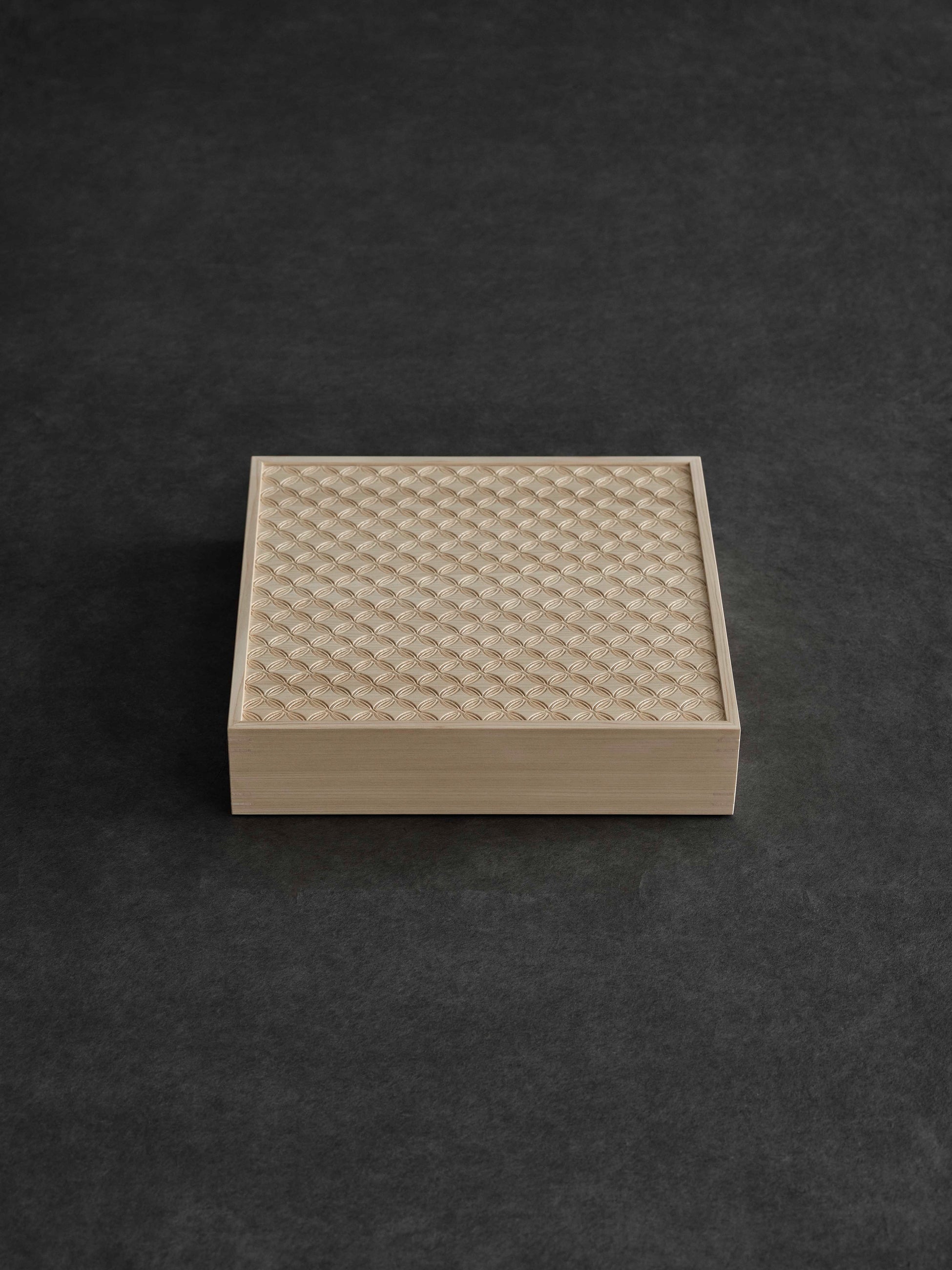

七宝 彫刻

Shippo (carving) -

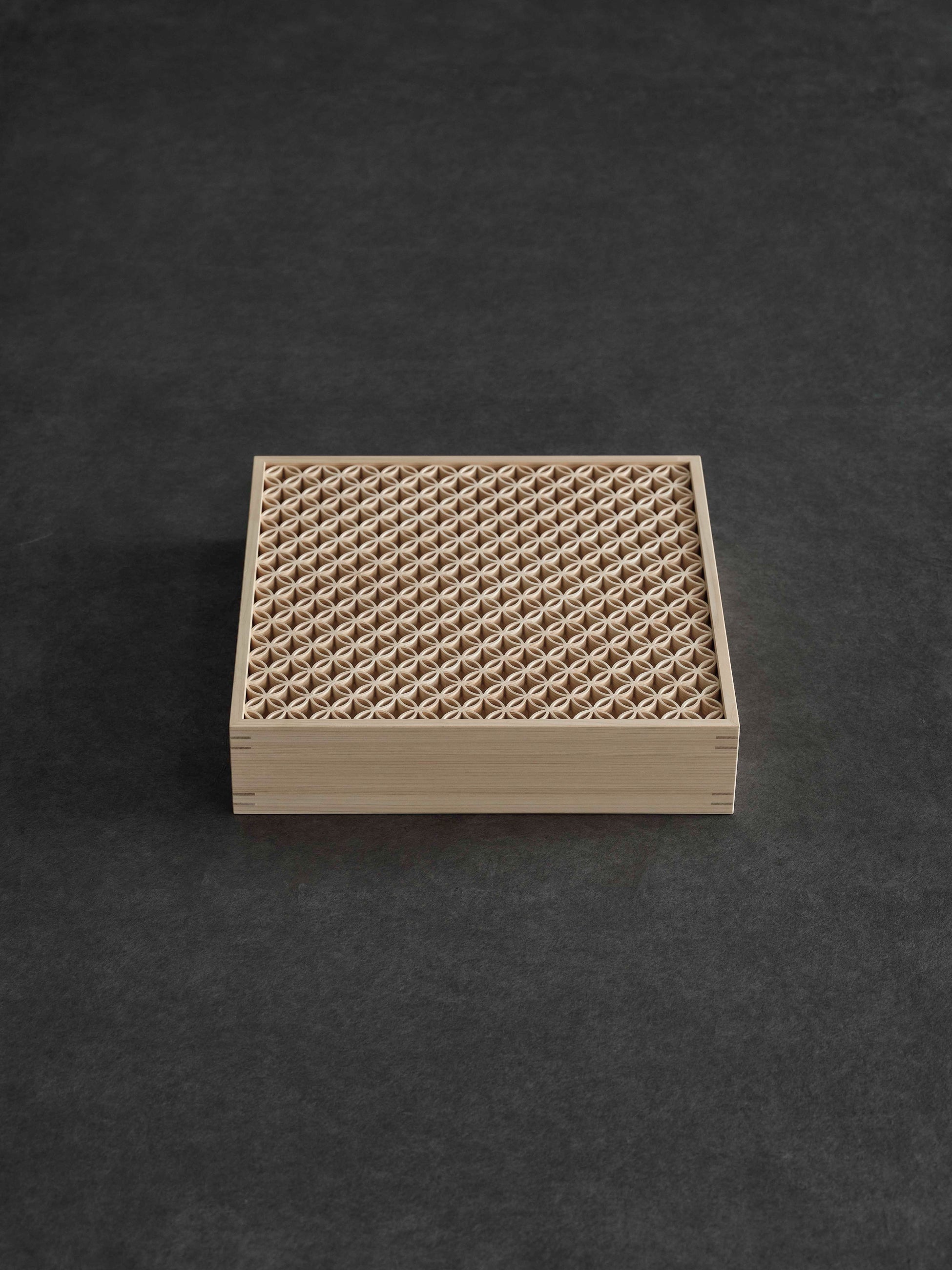

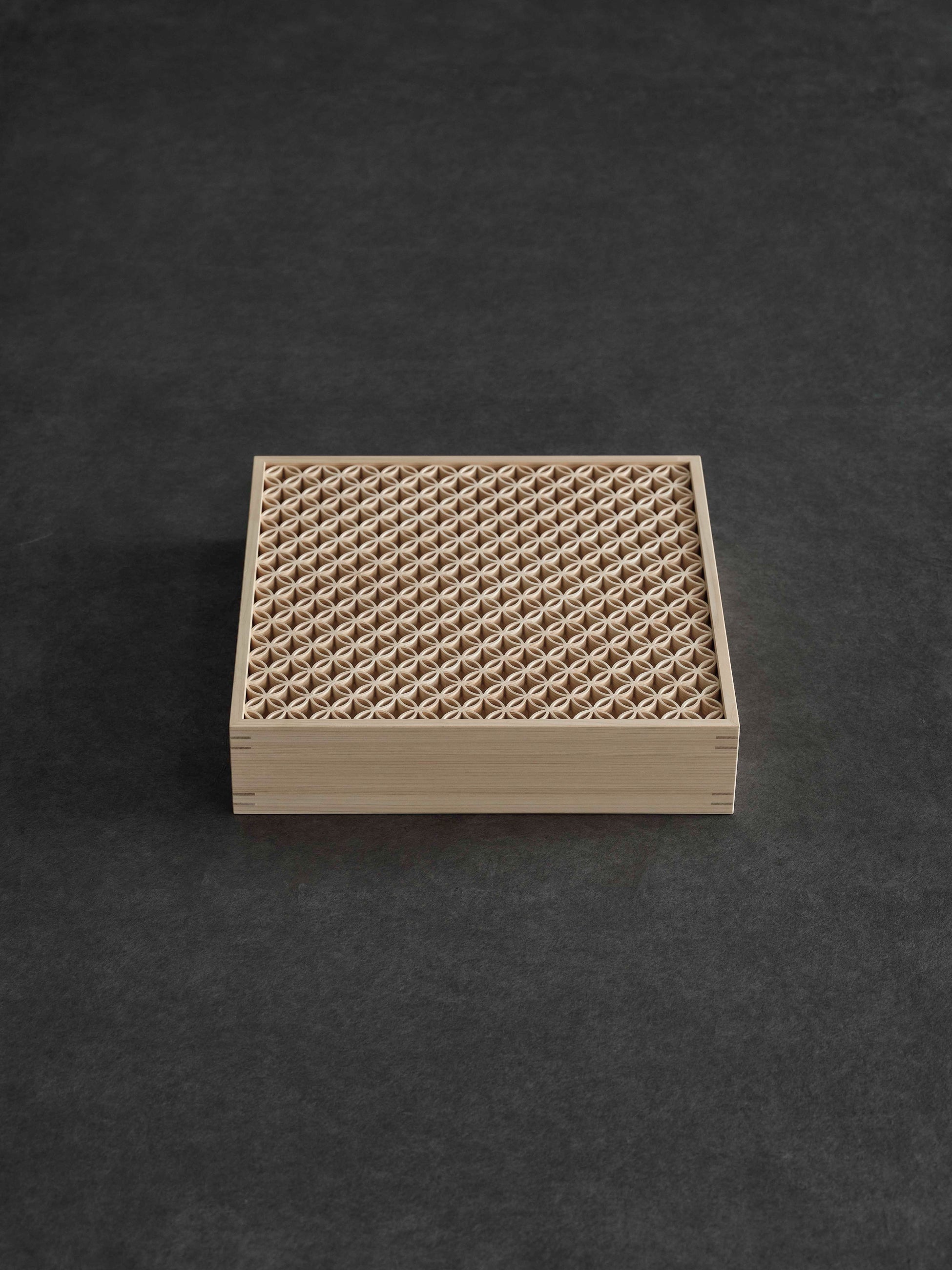

七宝 組子

Shippo (kumiko) -

五輪塔

Gorinto -

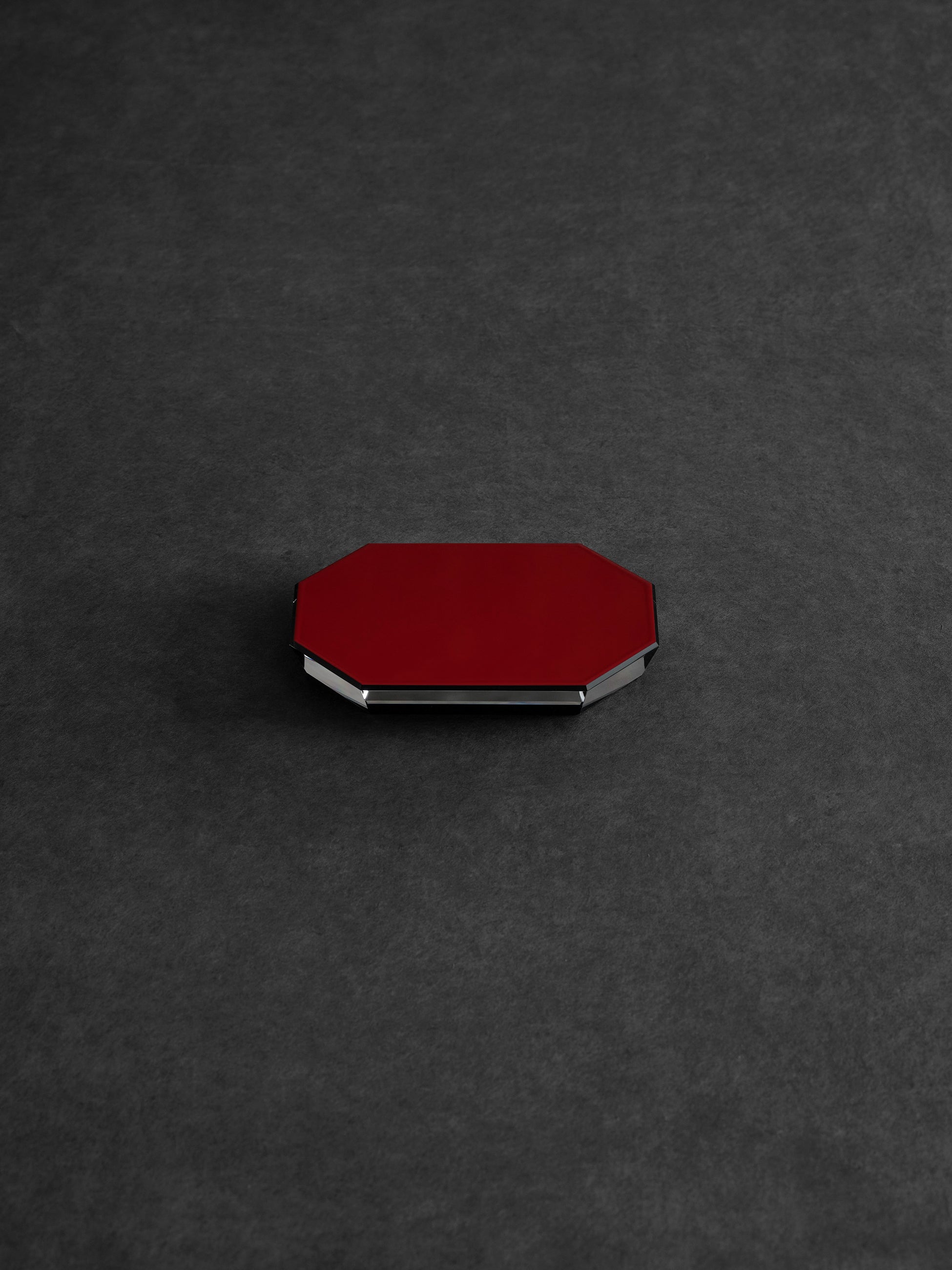

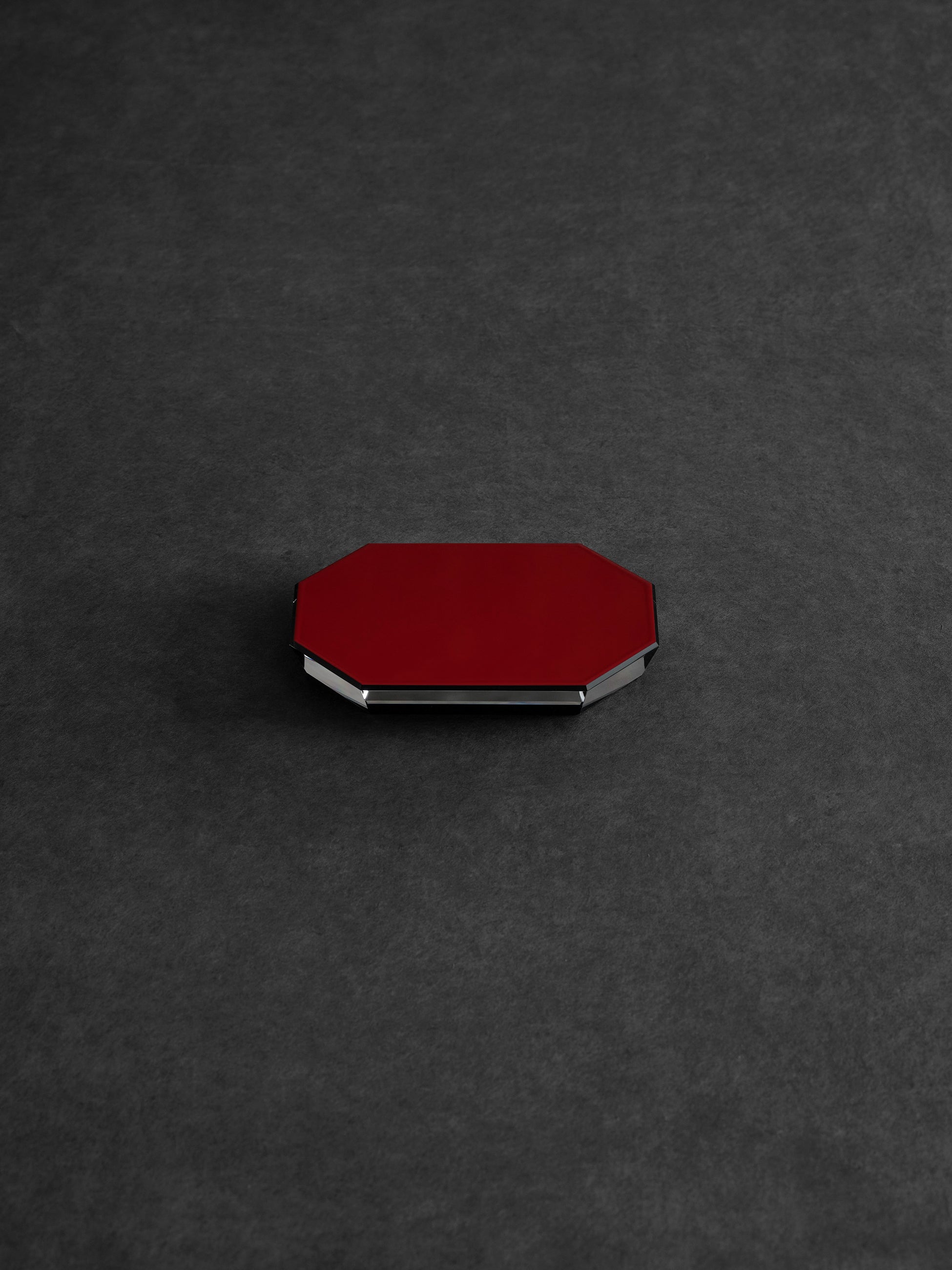

八掛 L

Hakke L -

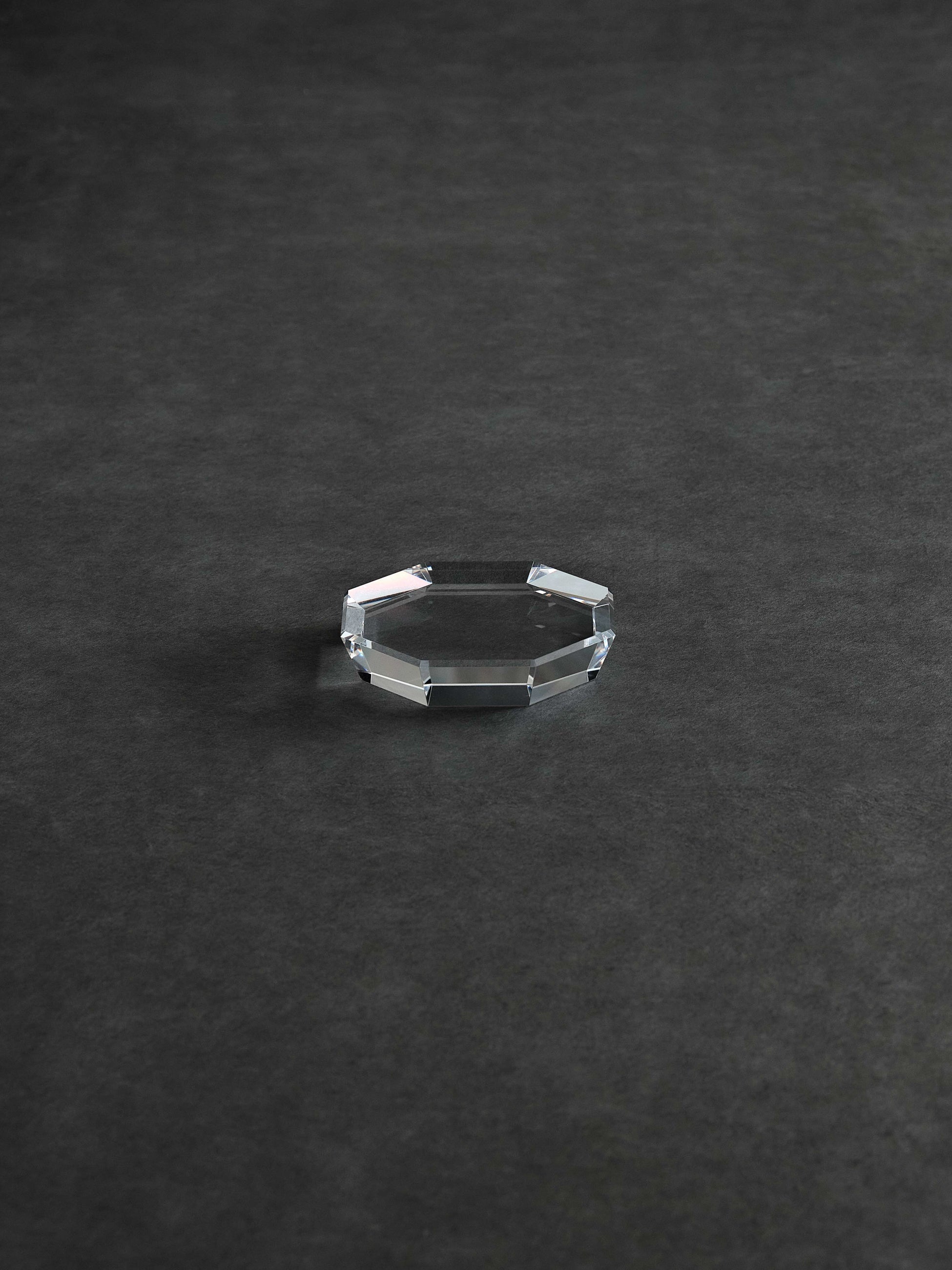

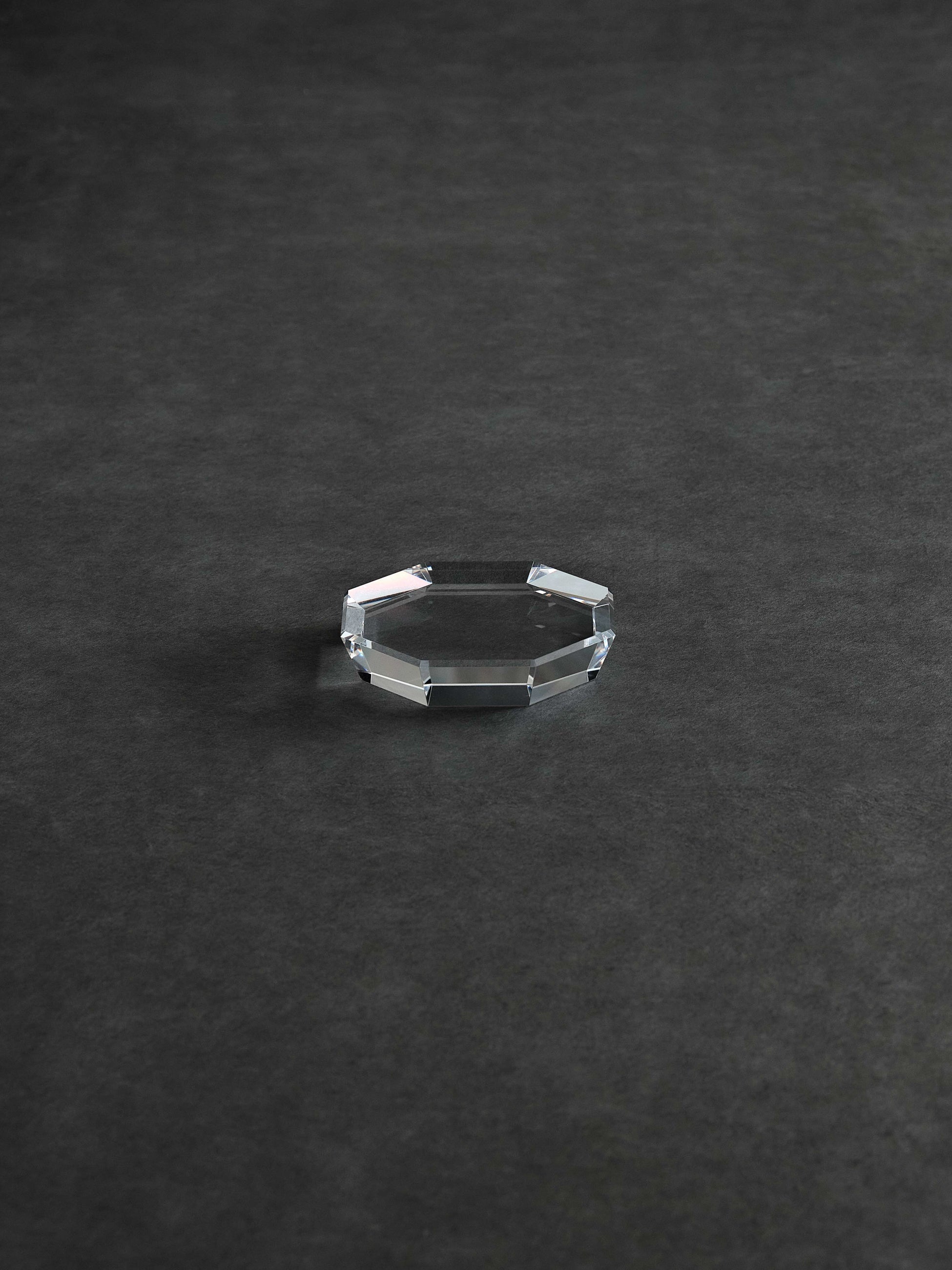

八掛 S

Hakke S -

四分一

Shibuichi -

日月

Hizuki -

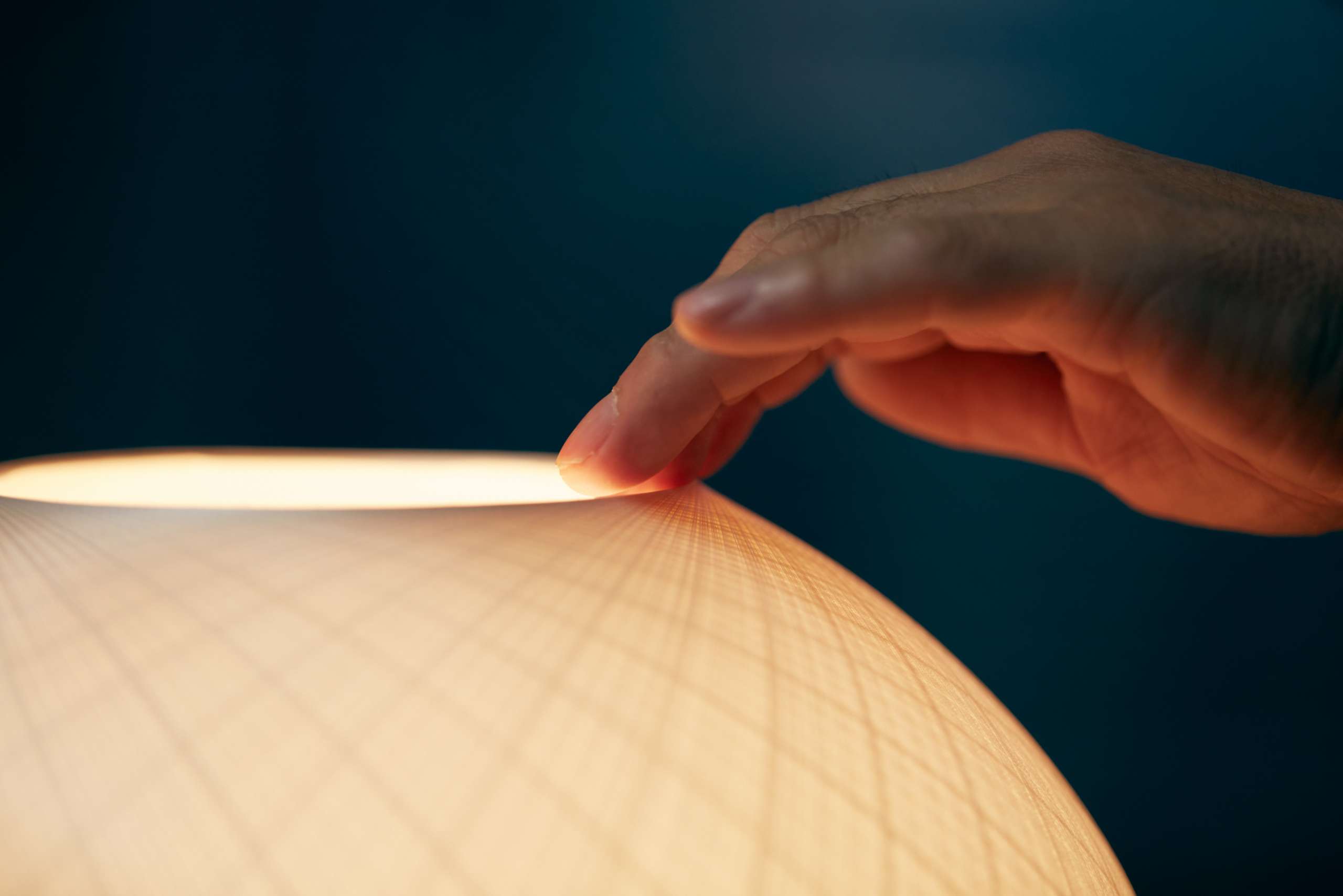

綾巻 Pendant light

Ayamaki Pendant light -

綾巻 Stand lignt

Ayamaki Stand light -

関守石

Sekimori -

霰こぼし 庵治石

Arare-koboshi (Aji stone) -

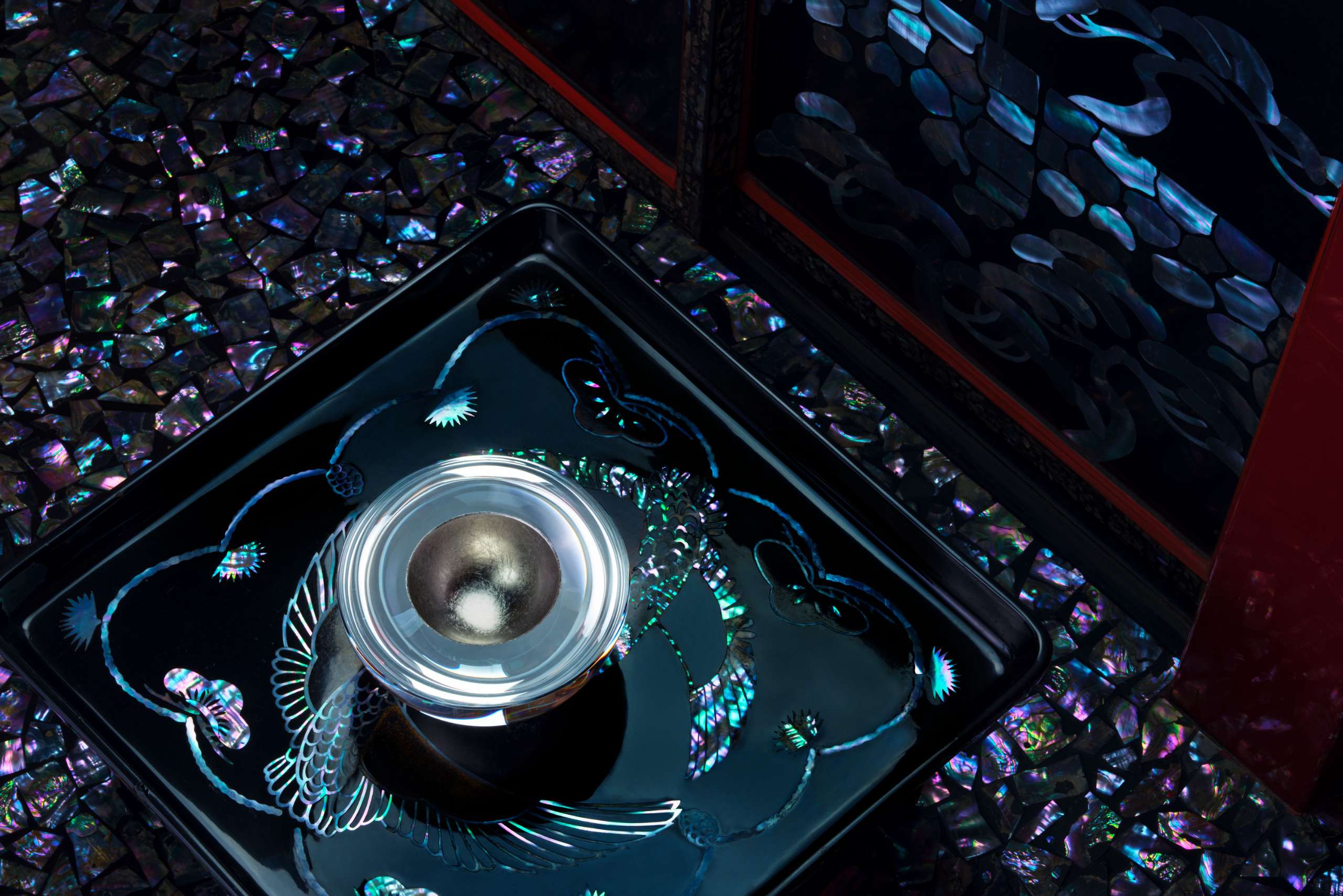

霰こぼし 螺鈿

Arare-koboshi (mother-of-pearl)

GALLERY

編阿弥庵 │ AMUAMI-AN

AMUAMI

立川裕大 │ Yudai Tachikawa